ATELIERS PHILO

La joie, la justice, l’éthique, l’art, la technique, le travail… autant de de thèmes qui suscitent questions et réflexions, seuls ou à plusieurs…

Formée à la philosophie à l’Université de Nantes, enseignante pendant de nombreuses années, c’est avec plaisir que nous pourrons partager ensemble des ateliers de philosophie à titre privé ou public.

J’interviens notamment avec l’association Escales Philosophiques : Cliquez ici

tarifs

Me contacter par tel ou par mail pour avoir plus d’informations :

tél : 0782384772

mail : shiatsu.reflexo.sylvie@gmail.com

sur le thème « Mon avenir m’appartient-il ? »

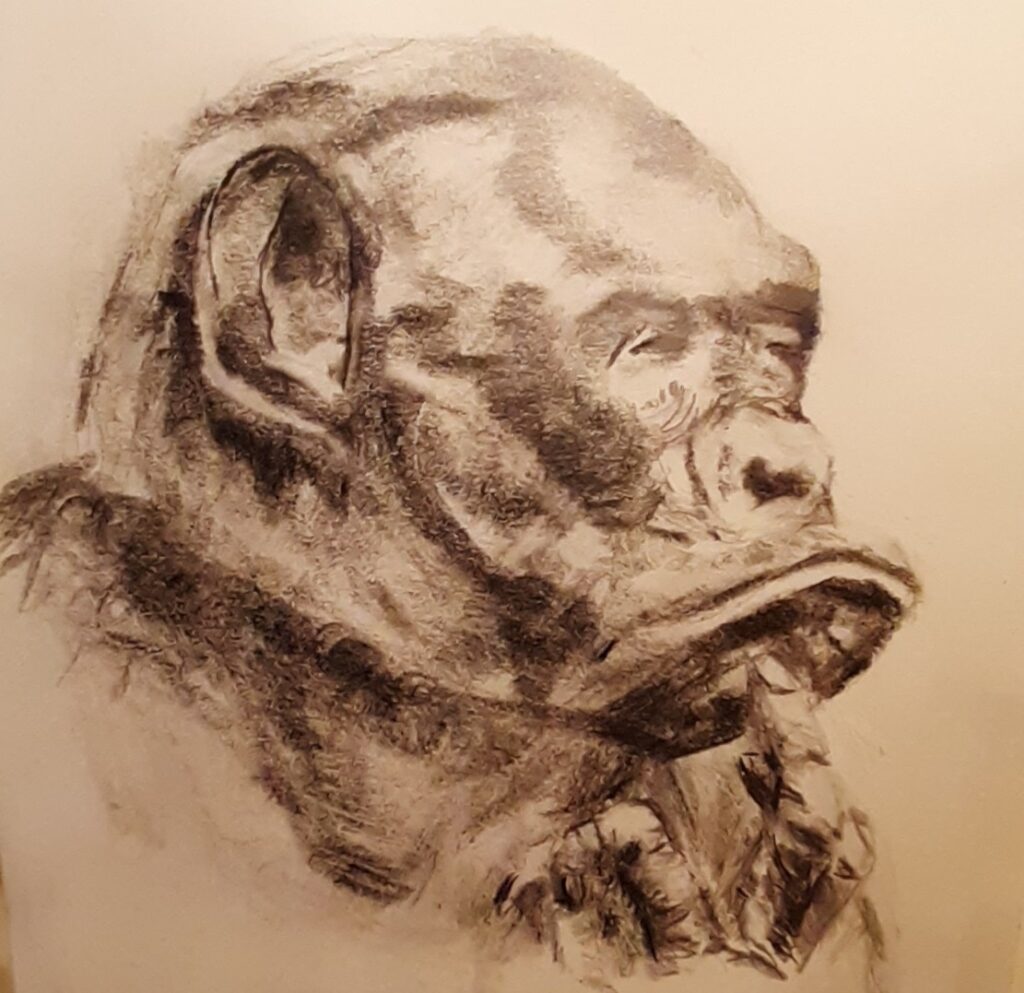

Illustration Sylvie Bourdillon (tout droit réservé)

Réflexion philosophique du moment

QUESTION PHILO, Article écrit pour le journal Ouest-France, 19 avril 2025

Le rire est-il propre à l’être humain ?

La raison, le langage, la politique, l’art mais aussi le rire selon François Rabelais, seraient propre à l’humain. Et pourtant, force est de constater qu’une forme de comique existe dans le règne animal : les selfies d’un macaque indonésien, un chien qui se joue de son maître, les tribulations d’une pie chapardeuse… Délit d’anthropomorphisme ? L’envie de projeter de l’humain dans le comportement des animaux ? Ou à l’inverse, flagrant délit de mauvaise foi : l’animal ne peut savoir rire, il y faut l’esprit.

Vladimir Jankelevitch définit de manière générique le rire comme « un moyen de s’adapter à l’irréversible, de rendre la vie plus légère et plus coulante… ». Ainsi, le rire serait l’expérience vécue, partagée voire sublimée au sens freudien, d’un décalage avec la réalité, les normes, des attendus… Involontaire, c’est le comique de situation, les quiproquos, les gestes déplacés. Volontaire, calculé, le comique des mots d’auteur conduit savamment le lecteur au rire, voire plus subtilement à l’ironie. Les pièces de Molière en sont un savant mélange. Le comique se fait œuvre d’art, met de l’esprit dans l’incongruité, plaçant l’humain au-dessus de l’animal, dépourvu de tout sens de l’humour.

Henri Bergson refusait de parler d’une différence de nature entre l’être humain et l’animal, afin d’éviter le cloisonnement des espèces vivantes entre elles. Le philosophe préférait l’idée d’une différence de degrés, rendant possible ou tout au moins pensable, un effacement des frontières entre les êtres vivants. Un petit rien de naturel dans le rire, un trait, une pointe d’humour dont certains individus seraient davantage pourvus que d’autres, pour saisir, s’emparer de manière singulière d’une situation. Les histoires grivoises ne font pas rire tout le monde, ni les tribulations d’un Monsieur Hulot mais les comportements inattendus et réitérés de quelque animal sidèrent, déroutent et provoquent l’hilarité. Elles brouillent de fait, les frontières de la culture à la nature, tel le macaque Naruto, dont les droits d’auteur ont été (en partie) reconnus en 2017 aux Etats Unis…

L’ART DE NE RIEN FAIRE…

Ne rien faire, est-ce vraiment tout un art ? La presqu’île guérandaise, un lieu de villégiature estivale, quelle philosophie pour des vacances ?

Les vacances approchent, délivrant tout un chacun des charges de travail ou de la routine quotidienne. C’est le moment de se divertir, d’aller ailleurs, de faire autre chose et surtout de le choisir. Les vacances riment donc avec la liberté, les loisirs même si parfois le portefeuille modère les envies ! Certains font le choix d’en profiter « à fond », planifiant visites, activités, repas… d’autres, à l’inverse, salivent l’idée de ne rien faire mais est-ce facile ? Pourquoi parler de l’art de ne rien faire ?

Blaise Pascal condamnait le divertissement, tout ce qui pouvait faire diversion à la culture de soi, à son propre chemin de sagesse. Karl Marx ne jurait que par le travail pour humaniser l’être humain, faisant du loisir un retour à l’animalité… Mais les congés payés n’existaient pas à ces époques-là !

Le loisir n’est pas l’oisiveté, il est libératoire car non subi, désintéressé car sans fin lucrative, hédoniste car lié au plaisir et personnel parce qu’il nous va comme un gant. A priori, « ne rien faire » remplit ce cahier des charges mais qu’en est-il de sa mise en œuvre ? Le pluriel de « vacances » est associé aux jours « vacants ». Et revient quotidiennement la question : que fait-on aujourd’hui ? Délicieuse et savoureuse exhalaison des vacances !

De manière différente, ne rien faire, ne serait-ce pas se mettre en « vacance », suspendre le temps, cultiver, gouter un certain continuum de l’ici et maintenant ? Au-delà d’un art de vivre, « ne rien faire » devient une philosophie, une quête de sagesse. L’extrême Orient parlerait de l’expérience de la vacuité. Soixante milles pensées occuperaient notre esprit chaque jour. La vacuité, ce n’est pas le néant mais une conscience sans projections mentales, sur soi, les autres, les choses. Une forme de libération. Ce n’est pas rien, puisqu’enfin tout est là. Du lâcher prise à la méditation, un art qui ne s’apprend pas dans les livres. Des vacances à la vacance, quel choix ?